По официальным сообщениям , в России будет учреждён новый ежегодный праздник – День языков народов страны. Названа и дата – 8 сентября, день рождения советского поэта, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Так начинает своё «Слово к читателю» автор трёхтомного собрания сочинений Расул Гамзатов. «Прежде чем войти к тебе, я стою у дверей и проверяю, все ли необходимое взял с собой, не забыл ли что-нибудь дома. Словно годы своей жизни, я листаю страницы своих книг... Не всегда гладко шли мои дороги, не всегда лёгкими были мои годы».

Родился Расул Гамзатович в ауле Цада Хунзакского района Дагестана в семье народного поэта Гамзата Цадасы. Окончив аульскую неполную среднюю школу, поступил в аварское педучилище в Буйнакске. Потом был учителем в средней школе, артистом аварского театра, сотрудником республиканской газеты. В 1950 году окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Через три года вышла его первая книжка на аварском языке «Горячая любовь и жгучая ненависть». Как шутил сам автор, книга «с громким названием и не очень громкими стихами».

С тех пор у Расула вышло на аварском, русском, даргинском, лакском, грузинском, албанском, корейском и некоторых других языках около тридцати сборников стихов. За сборник «Год моего рождения» ему была присуждена Государственная премия СССР (1952 г.), за сборник «Высокие звезды» (1962 г.) он был удостоен Ленинской премии. И сегодня популярны сборники «Зарема» (1963 г.), «И звезда с звездою говорит» (1964 г.), «Мулатка» (1966 г.), лирическая повесть «Мой Дагестан» (1966 г.). Все они о людях республики, простых человеческих радостях и печалях, о том, что плохих народов на земле нет и всем людям хватит на ней места.

Расул Гамзатов был не только поэтом, но и государственным деятелем, депутатом Верховного совета СССР 6, 7 и 8 созывов. В 1962-1966 годы – член Президиума Верховного совета СССР, член Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, с 1951 года возглавлял писательскую организацию Дагестана. Был награжден орденом Ленина, другими орденами и медалями.

Дети гор, степей, равнин

Стали, распрям вопреки,

Пальцами одной руки.

И вблизи и вдалеке

На каком бы языке

Ни беседовал в наш век

С человеком человек,

Я его благодарю,

«Здравствуй!» – гордо говорю.

(из стихотворения «Здравствуйте, люди!»)

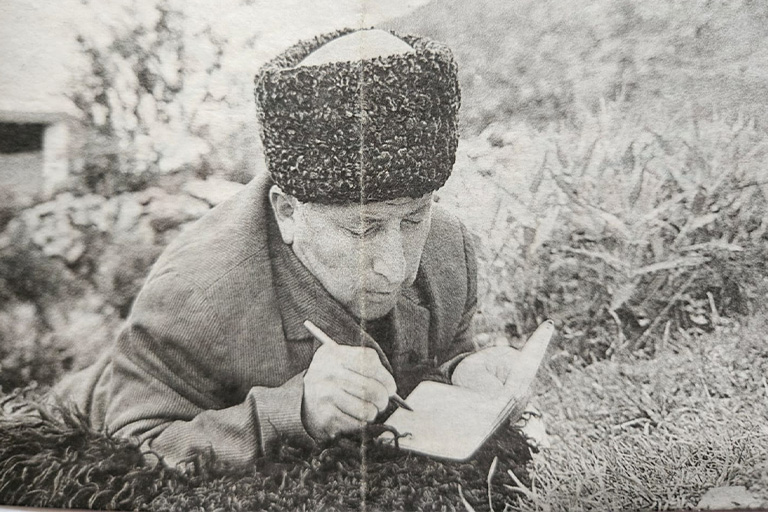

Он любил приезжать в родной аул. Уходил в горы, ложился в траву, думал, вспоминал... Там легко дышалось и сочинялось.

Я лежу на траве. Издалека

Я на аул гляжу в вечерний час,

В отдаленье огоньки мелькают –

Этот загорелся, тот погас.

Множество огней мерцает красных,

Множество мерцает золотых,

Светятся одни, иные гаснут,

Как сердца товарищей моих.

(из книги «Письмена», 1963 г.)

Случилось так, что Байкен Ашимов, 14 лет проработавший председателем Совета министров Казахской ССР, 31 марта 1984 года был избран председателем Президиума Верховного совета республики. По должности он становился ещё и заместителем председателя Президиума Верховного совета СССР.

По приглашению Ашимова я так же ушел из Совмина, стал заведовать в президиуме его секретариатом. В течение месяца он работал в Москве, в союзном парламенте. Подписывал документы, по понедельникам вёл приём граждан.

За дежурным зампредом союзного парламента закреплялась и дача в Снегирях, подсобном хозяйстве Верховного совета, это в близком Подмосковье – двухэтажный особняк с русской баней на территории. Ашимовы обычно в пятницу после обеда (до вечера воскресенья) уезжали на дачу и меня с собой прихватывали. Я останавливался в доме отдыха, куда на выходные приезжали работники президиума.

В один из приездов, когда мы гуляли с Ашимовыми по территории, неожиданно встретились с Расулом Гамзатовым. Они обнялись с Ашимовым как старые друзья, расцеловались. Оказалось, поэт как член Президиума Верховного совета СССР приехал на его очередное заседание, взяв в Москву жену Патимат (красавицу аварку, он ей посвятил множество своих стихотворений, и среди них – «Я снова к тебе тороплюсь, дорогая», «Косы», «Твои глаза», «Не торопись») и дочку, стройную девушку с огромными зелёными глазами, и на выходные вывез их на природу.

Разговаривая, дошли до дачи Ашимова, и, прощаясь, Байкен Ашимович успел шепнуть мне: «Я знаю, что ты там, как всегда, прихватил с собой, угости Расула Гамзатовича».

Попрощавшись с Ашимовым, мы медленно повернули назад к своему корпусу, женщины ушли вперед, а мы с Гамзатовым отстали. Он заинтересованно расспрашивал об Алма-Ате, Целинограде, а у меня всё время крутилось: как подступиться к нему и пригласить в номер...

Гамзатова как поэта редкого таланта и популярности я очень любил, постоянно перечитывал его стихи, некоторые знал наизусть. Томик его стихов всегда возил с собой. Неожиданно для себя сказал ему об этом, говорил ещё что-то вроде того, что рад встрече и что, мол, хорошо было бы это отметить...

Расул внимательно посмотрел на меня, кивнул головой и, окликнув жену, что-то сказал ей по-аварски. «Я предупредил её, что мы с тобой ещё погуляем», – пояснил он и увлек меня на тропинку, которая вела к озеру. По дороге то и дело встречались отдыхающие, они раскланивались с поэтом.

А бутылку «Посольской» мы с Гамзатовым тогда «усидели». «Наполнив кружки, мудрствовать не будем. И первый тост таким провозгласим», – начал я, налив в стаканы водку, и к ужасу своему, забыл продолжение, хотя «Три тоста» знал и не раз в домашних застольях произносил. А тут от волнения все вылетело из головы. Поэт меня выручил. «Пусть будет хорошо хорошим людям. И по заслугам плохо – всем плохим», – дочитал он куплет, и мы чокнулись. Пил он маленькими глотками, долго держал водку во рту и почти не закусывал, только характерная речь его становилась более чёткой.

Грех было не воспользоваться ситуацией: достав из портфеля томик поэта («Четки лет»), попросил его в нём расписаться. «Николаю с добрыми пожеланиями. Снегири, 1985 г. Расул Гамзатов», – вывел он твердой рукой.

Как всё это давно было. Нет уже той страны – СССР, которую так любил Расул. А стихи остались, самые известные из них – действительно легендарные «Журавли».

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса...

Они летят, свершают путь свой длинный

И выкликают чьи-то имена.

Не потому ли с кличем журавлиным

От века речь аварская сходна.

Журавли улетели, а имя поэта и память о нём остались. Думаю, навсегда.

Николай КОЛИНКО

Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал